Preciso. Non sono un fan di Fabrizio Corona, ma lo rispetto. Perché lui è quello che non vogliamo vedere realmente, ovvero la rappresentazione di quello che il male della società italiana si è trascinato negli ultimi anni.

Ho avuto modo di visionare alcuni filmati di Corona che, qualche giorno addietro, ha presenziato l’inaugurazione di un negozio di vestiario in centro a Crotone, e badate che non è la prima volta che si fa vedere nella città di Pitagora.

Ebbi modo di notarne la presenza in un noto ristorante sul lungomare crotonese anni fa. Era il periodo dei primi problemi giudiziari mediatici che il personaggio viveva. Non entro nel privato e non entro nei dettagli, ma mi meravigliò un dettaglio. Aveva terminato di cenare, e si è prestato con estrema gentilezza a farsi dei selfie con il personale del ristorante. In maniera serena e tranquilla. La cosa mi stupì molto (ma fa parte del mestiere, mi dirà qualcuno), e in qualche modo ci rimuginai un po’ su. Non seguo la televisione e francamente sono molto contrario a un certo modo di mostrarsi. Ma questo lato umano del Corona mi aveva in qualche modo frastornato.

Qualche giorno fa, lo rivedo. Ero passato in lontananza e avevo visto la gente che entrava in questo nuovo negozio di vestiario sotto i portici. Non sono un amante delle inaugurazioni, soprattutto quando c’è folla. E, in effetti, la risposta non tarda ad arrivare, anche perché i filmati su Facebook e WhatsApp girano.

Anche in questa occasione mi stupisce, non tanto la voglia di vip di tanti crotonesi, la disarmante disponibilità del Corona a farsi immortalare con le persone. Qualcuno mi dirà che è il suo mestiere. Appunto, ma non lo fai solo perché è il tuo mestiere.

Corona oggi è quello che l’Italia rifiuta di vedere.

Un artista come Andy Warhol lo avrebbe applaudito, perché l’arte di Corona sta nel vendere la sua celebrità.

Proviene dal mondo dei paparazzi, la cui funzione è smerciare merce fotografica. Lui ne è maestro, e glielo riconosco, anche se eticamente può sembrare sbagliato. Ma il mestiere di paparazzo non lo fa chiunque, e devi essere molto scavezzacollo per praticarlo e venderlo. E questo ovviamente dà molto fastidio, soprattutto se becchi con certezza i bersagli dei tuoi scoop. Poi commetti l’errore e…

Corona ha saputo trasformare l’errore fatale in un’opportunità.

Lui è per l’immaginario collettivo una persona discutibilmente folle, eppure le sue inaugurazioni sono zeppe di persone. Te lo dipingono come un cattivo, ma lui si mostra disponibile (secondo me, se ci sai parlare, è pure simpatico) e amichevole. Lui ha commesso tante di quelle cavolate che avrebbe dovuto almeno restare chiuso per decenni in una comunità di recupero, ma lui è lì. Non me ne volere, Fabrizio. Ma il perché me lo sono chiesto, e sono arrivato ad una conclusione.

In Italia Fabrizio Corona è definito nel peggiore dei modi come star del trash.

Invece la commercializzazione del suo personaggio è solo l’opportunità di mostrare la deriva nazionale di un sistema politico e mediatico dell’Italia. Lui sarebbe benissimo un personaggio dei fumetti stile Diabolik o Kriminal, ma le sue avventure, vere o presunte, le leggiamo sui giornali.

Leggiamo la sua apparenza, ma dentro di lui non riusciamo a scorgere nulla, tranne quello che la tivù ci fa vedere.

Andy Warhol avrebbe ammirato questa estremizzazione delle sue teorie artistiche.

In verità, o quasi, il mutamento del Corona avviene nello stesso momento in cui il giornalismo comincia a decadere. Le riviste del pettegolezzo chiudono una dopo l’altra, tranne le storiche. Fare giornalismo in Italia è obiettivamente rischioso dal punto di vista economico. E oggi, effettivamente, un Fabrizio Corona paparazzo non renderebbe in Italia. E lui ha giocato di anticipo, mostrando quello che i media vogliono far vedere: uno spettacolo dove la gente si inorridisce, ma che nello stesso tempo ne rimane affascinata.

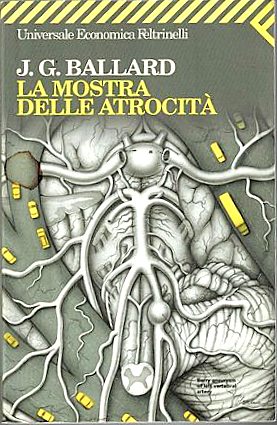

Lo scrittore J.G. Ballard lo avrebbe incluso volentieri nel suo romanzo sperimentale di fantascienza “La Mostra delle Atrocità”, perché di questo si tratta: della mostra di un’atrocità mediatica.

E davanti all’atrocità mediatica si sviluppa il concetto del dissenso.

Che se ne possa parlare bene o male, il Corona continuerà a vendere finché lo potrà fare. Perché è così che qualcuno ha voluto, e lui ha solo colto l’occasione di trasformare l’odio per lui in una macchina economica. Non tutti ci sarebbero riusciti, ma in una società che si appresta a glorificare la mostra delle atrocità è ben permesso e accettato.

Alla fine Corona, paradossalmente, diventa utile. Perché ti fa vedere quello che gli altri fanno finta di non vedere perché preferiscono l’illusione dell’apparenza.

Perciò ho trovato il dibattito crotonese avvilente. Perché tutti sono cascati nel gioco dell’apparenza. E per tale motivo non posso purtroppo nascondere un rispetto per Corona. Mi fa rivivere il romando di Ballard, che tra l’altro è tra i miei autori preferiti.

Aurélien Facente, 3 luglio 2022