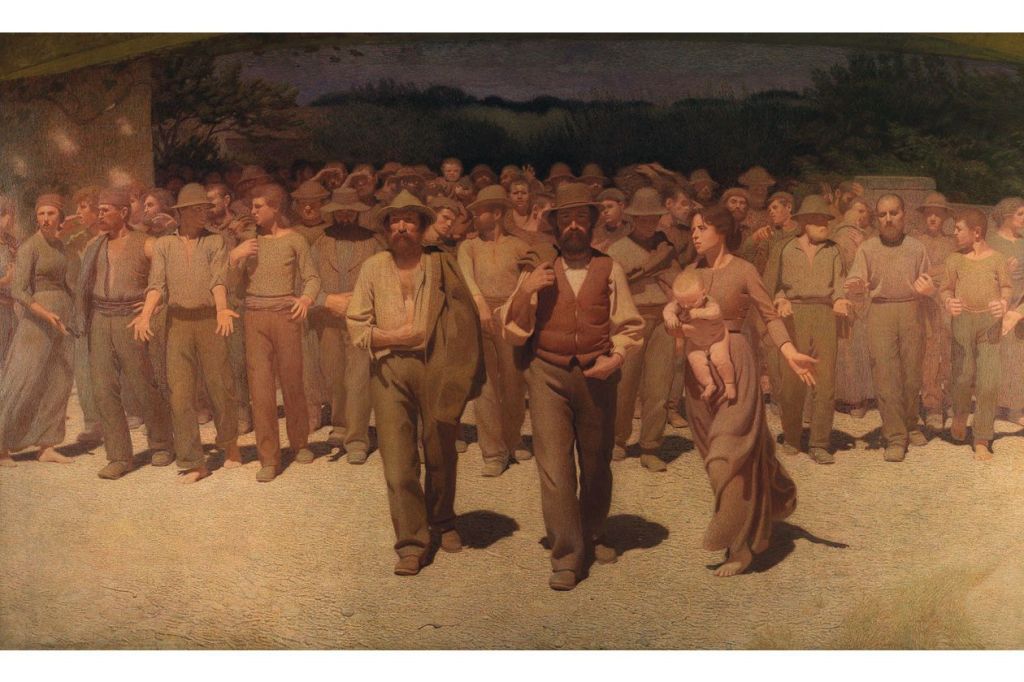

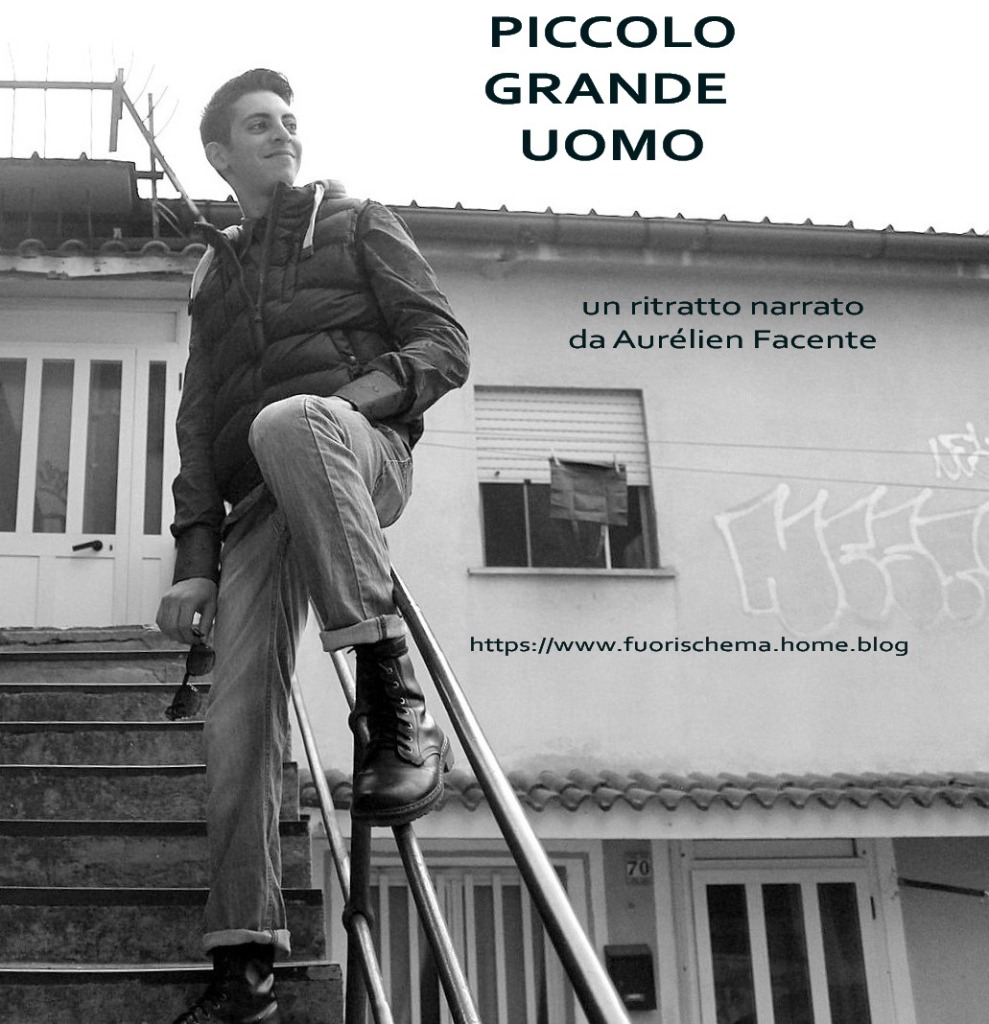

Nota dell’autore: quello che state per leggere era stato già pubblicato altrove, ma a puntate. Ora questa ripubblicazione serve a unire la storia in un corpo unico. In foto vedete il giovane Giuseppe Parretta, che oggi non c’è più. Questo racconto è una testimonianza dell’amicizia che lui aveva con me e che io onoro tuttora. Nelle settimane che seguirono purtroppo al dramma, mentre pubblicavo i capitoli su un altro blog, sapevo che avrei avuto diverse contestazioni. Io ho scritto “Piccolo Grande Uomo” principalmente perché Giuseppe era un Grande Uomo in un corpo giovane ma dal cuore grande grande. La convinzione di scriverlo divenne certezza ad un mese dalla sua scomparsa, quando alla messa del trigesimo il sacerdote in un discorso profondamente umano invitò gli amici di Giuseppe a parlare di Giuseppe, a non aver paura di parlarne e di raccontarlo perché solo così si aveva uno strumento efficace per preservarne la memoria, per rendergli giustizia, per provare a combattere un’oscurità che Giuseppe stesso non meritava. E così ho iniziato a scrivere, facendomi coraggio proprio dello spirito di Giuseppe che non si arrendeva mai. Ho preferito concentrare il mio racconto solo su dei passaggi di amicizia vera, reale, sincera. L’amicizia è fatta di episodi di vita. Non raccontare Giuseppe sarebbe stato non combattere l’oscurità. In questa settimana ho riletto quello che avevo scritto, ricordando tanti piccoli episodi. Ho rivissuto l’amicizia, ma soprattutto ho rivissuto l’Uomo. Lo so bene che questo racconto non lo riporterà tra di noi, ma in qualche modo attraverso questa mia testimonianza continuerà a essere in noi. Perché Giuseppe è un amico di tutti, un figlio di tutti, un fratello di tutti, un esempio per tutti. E quando una persona ha queste caratteristiche, merita quantomeno di essere raccontata. Non di restare dentro la cronaca e basta.

Oggi il racconto è ripubblicato e leggermente rivisto nel montaggio. E viene rimesso in un blog per essere regalato a tutti quelli che vogliono ricordare Giuseppe o anche solo conoscerlo.

Un mio personale saluto va ovviamente a sua mamma Caterina, a sua sorella Benedetta, a suo fratello Paolo. E a te, caro Giuseppe, perché non c’era giorno in cui non mi spiegassi quanto era importante tenere unita una famiglia.

Buona lettura.

Aurélien Facente, novembre 2021

Introduzione del febbraio 2018

Ormai è quasi passato un mese da quel giorno che si è cicatrizzato indelebilmente nel mio cuore. Un mese che non sei più tra noi, caro Giuseppe. Ho passato giorni per placare il dolore nel mio cuore, dentro la mia anima, e cercato di frenare una rabbia che ho dovuto mantenere silenziosa.

Lo shock è stato tremendo per tutti quelli che ti conoscevano, e ogni giorno guardo e scopro tracce dell’amore e il rispetto che altri continuano ad avere per te.

Già, Giuseppe era speciale.

Lo è ancora. Perché adesso Giuseppe lo trovo nel mio cuore, nella mia memoria.

Giuseppe è rimbalzato tra le notizie del tg per un fatto violento.

La sua vita è stata strappata, lasciando un enorme dolore nel cuore di chi lo ha amato e lo ama.

C’è però qualcuno che riesce a farmelo vedere ancora. Immagini di una vita che stava trovando una sua gran bella direzione.

Non è facile trovare le giuste parole.

Nei giorni successivi, forte della bella serie di ricordi che ho di Giuseppe, ho iniziato a scrivere, non tanto per esorcizzare un dolore ma perché avevo bisogno di ricordare episodi, dialoghi, aneddoti.

E nel frattempo, dovevo accettare di vedere alcune foto mie che feci a Giuseppe sui giornali o in tv. Foto che gli feci volentieri in un piccolo shooting fotografico che lui stesso mi aveva chiesto in un giorno dove ho potuto conoscerlo meglio.

Giuseppe, per me, non è un fatto di cronaca.

Non lo sarà mai.

E non voglio che resti un fatto di cronaca.

Ho iniziato a scrivere un racconto in prima persona.

Piccolo Grande Uomo.

Un titolo che ho scelto pensando a tutto quello che lui ha saputo darmi, pur essendo più grande di lui.

Mi chiamava “zio”, non per farmi sentire vecchio, perché lui mi voleva bene. Così come voleva bene alla vita.

L’ho conosciuto piccolo, ma l’ho visto diventare Grande, ma soprattutto ho visto l’Uomo dentro di lui.

Ecco, la mia testimonianza vuole far conoscere questo Piccolo Grande Uomo meglio a chi non lo ha conosciuto, concedere alcuni ricordi miei che possano in qualche modo contribuire alla memoria di un’anima strappata ingiustamente ad una vita che si stava costruendo con grande dignità.

Ecco, io cercherò di farlo vivere attraverso le mie parole e attraverso i miei ricordi, che in questo momento sono molto nitidi.

Ho condiviso dei bei momenti con Giuseppe.

Lo considero come uno dei miei migliori Amici, nonché come il Nipote che avrei voluto avere.

Ora, due parole sul racconto che sto costruendo.

Sarà pubblicato qui, sul suddetto blog, a puntate (o capitoli). In questo racconto prevarrà soprattutto il rapporto d’amicizia che ho avuto con Giuseppe. Alla fine della pubblicazione dei vari capitoli, non escludo una seconda pubblicazione in e-book da rendere disponibile a tutti.

La pubblicazione a puntate (questo avverrà solo per un periodo di tempo) mi permetterà di tenere sotto controllo determinate emozioni cosicché riuscirò a tenere a mente l’unico obiettivo della storia, ossia raccontare Giuseppe.

Raccontandolo, riuscirò forse a farlo vivere anche nei cuori di chi leggerà.

Più di qualcuno, tra gli amici soprattutto, mi ha chiesto di prendere mano alla tastiera del PC, e di iniziare a scrivere di Giuseppe.

Avrei voluto farlo prima. Credetemi. Ma ho preso del tempo. C’era un conflitto dentro di me diviso tra la rabbia, la vendetta, la giustizia, la tristezza, il dolore… Insomma un gran caos.

Ora, personalmente, sto meglio a livello emozionale. Ho cominciato ad affrontare il racconto. Vi prometto che non sarà un romanzo interminabile, ma sarà un racconto di vita che spero possa regalarvi delle emozioni positive.

Caro Giuseppe, il mio ultimo pensiero lo dedico a te.

Mi siedo al solito tavolo. Cerco i tuoi passi. Cerco la tua risata. E ci sono momenti in cui riesco a vederti. Mi sale la voglia di sorridere. Poi mi accorgo che non ci sei. E allora non posso far altro che guardare dentro il mio cuore.

Ci sono storie che vanno raccontate.

Io racconterò la nostra storia, Piccolo Grande Uomo, e così camminerò di nuovo con te, e mi metterò a ridere con te, ma soprattutto avrò l’onore di scrivere che eri diventato un Vero Uomo…

Peppe vive (Prologo)

Amo la notte. Ho imparato ad amare la notte. Cammino di notte tra le strade in cerca del silenzio, portando a spasso il cane. Un esercizio ormai consolidato da anni. Adoro il silenzio, ma non questo silenzio.

Un silenzio obbligato dal dolore. Non ho voglia di ricordare quello che è capitato. Ho ancora dentro di me lo shock del dolore, ma il mio shock non è nulla in confronto a quello che vivono i tuoi famigliari e il tuo amore.

Peppe. Te ne sei andato troppo presto, ingiustamente, da una vita che stavi affrontando con grande dignità.

La città si è ridotta al silenzio. Un silenzio che senti maggiormente nella notte. È il prezzo che si paga quando una comunità si chiude per lo shock di qualcosa che non doveva accadere.

Tengo a fatica dentro le lacrime. Non posso piangere. C’è una parte di me che non vuole farlo. Ma non posso impedire di essere invaso dentro la mente da un sacco di ricordi.

Quando vuoi bene ad una persona, anzi quando impari a volerle bene ti rendi conto che è importante ricordarsi tutti i momenti, compresi quelli non facili. Perché una persona che non c’è più in realtà vive ancora dentro il tuo cuore.

Sembra una banalità dirlo, soprattutto davanti ad un trauma del genere. La città riprenderà vita tra un po’. Alcuni dimenticheranno l’accaduto, altri ricorderanno. La vita che resta deve fare il suo percorso.

È successo qualcosa però.

C’è stata una fiaccolata in tuo nome, Peppe. Tanta gente. Io non avevo la fiaccola con me. Non avevo la forza di tenerla in mano. Ero troppo turbato. Mi sentivo debole. Inutile. Aspettavo di darti un arrivederci più sincero.

Poi c’è stato il funerale. Lì ognuno dei tanti presenti era tuo amico. Per un momento siamo stati tutti amici tuoi, senza particolari distinzioni. Hai riunito una comunità che ha voluto conoscerti e che ha stretto a sé l’immagine di un figlio.

Poi il silenzio.

Il silenzio che ascolto da qualche notte.

Un silenzio obbligato.

Non nascondo che ti cerco. Mi ricordo delle nostre passeggiate, di quando rientravi a casa dopo una serata di lavoro. Mi ricordo delle risate. Mi ricordo dei consigli che cercavo di darti per gestire un po’ meglio la tua vita. Mi ricordo tutto in maniera nitida. Rivivo i momenti passati insieme a ridere, a scherzare, a confrontarci, e anche nel crescere insieme. Tu diventavi Uomo, mentre io accettavo di buon grado di essere adulto. Momenti di semplice e grande amicizia che adesso porto dentro di me.

Cammino, silenzioso, in mezzo alla strada, sul corso principale. Mi fermo. Ascolto il silenzio. Un silenzio opprimente di una notte fredda, umida, con luci urbane soffuse. Un’atmosfera che non ho mai vissuto prima. La città dorme, sperando di svegliarsi semplicemente all’alba.

C’è qualcuno che ha scritto a caratteri cubitali “Peppe vive”. Trovi la scritta su qualche muro, poi magari te la trovi sul corso tra i blocchi di cemento che ora hanno una qualche ragione di stare in mezzo alla strada.

Una scritta che appartiene a chi ti ha conosciuto come un ragazzo positivo, sincero, unico.

Già. Unico.

Un ragazzo speciale che era diventato uomo prima del tempo.

Ogni notte è uguale per me. Rifaccio spesso lo stesso percorso. Passo dai luoghi dove ci fermavamo a parlare, sperando di trovarti lì e magari ascoltare le tue buffe avventure. Poi mi accorgo che non ci sei. Mi costringi a guardare nel mio cuore, e ti trovo lì dentro, sempre con quella carica in più.

Già. Peppe vive.

Vive dentro il mio cuore. Vive nel cuore di chi lo ha sentito suo amico. Vive nel cuore di chi lo ha conosciuto. Vive dentro il nostro cuore.

Peppe vive. Continuerai a vivere, amico mio.

Il tempo passerà. Qualcuno vorrà dimenticare. Per qualcun altro sarai un semplice fatto di cronaca. Per tanti altri sarai un esempio.

Per quello che conta, tu sei un piccolo Grande Uomo.

Capace di regalarmi alla tua giovane età un esempio sincero di vita e di reazione contro i momenti non facili. Non l’avrei mai detto, eppure nella statistica della vita c’è sempre spazio per le sorprese. Sono contento di poter ammettere che tu mi abbia sorpreso al meglio.

Peppe, continuerai a vivere.

Ogni giorno trovo qualche foto, qualche video, qualche testimonianza. Continui a vivere nei nostri cuori.

Poi ascolto il silenzio.

Un silenzio anomalo.

Mi trovo di fronte al Duomo, il punto dove terminava la nostra passeggiata. Ti vedo allontanarti verso casa a piccoli passi, speranzoso di vivere un giorno migliore l’indomani.

Giuseppe.

Non posso permettermi di perdere il tuo ricordo. Ho iniziato soltanto a scrivere una storia. La storia che parla di te che ha conquistato la stima di un adulto come me. Ci saranno anche altre testimonianze, forse anche più importanti della mia.

Ma non posso permettermi di camminare tra le strade di una città notturna ridotta al silenzio. Sento il bisogno di raccontare una storia.

La storia di un Piccolo Grande Uomo che ha saputo reagire dinanzi a drammi più grossi di lui, e mostrando un sorriso enorme spesso.

Questo piccolo Grande Uomo ha un nome. Si chiama Giuseppe. Ed è uno dei miei migliori amici.

Tutto ha un inizio

L’inizio. Tutto parte da un inizio. Il mio cuore è scombussolato. La mia anima è fatta a pezzi. Sono giorni difficili, ma vanno affrontati. Soprattutto se tu sei ancora in vita, sopra le tue gambe, seduto davanti alla tastiera di un pc, cercando di trovare le parole giuste per raccontare un eroe.

Chi è un eroe oggi? Sarebbe facile dire che gli eroi esistono soltanto sui fumetti, e che magari sarebbe bello vedere Batman volteggiare sulla città e combattere i tanti cattivi che infestano le strade. Sarebbe facile dire che ci sono già gli eroi che sono vestiti da poliziotti, carabinieri, pompieri, medici. Ed è vero che lo sono, sapendo che tra loro ci sono vere persone appassionate del loro lavoro, disposte a sacrificare qualche minuto in più del loro turno pur di soddisfare il desiderio di vedere salvata una vita in più.

Ma c’è un altro genere di eroe. Quello che non ti aspetti di conoscere, quello che non t’aspetti che lo possa diventare. Magari lo incontri tutti i giorni, e tutto diresti tranne che possa essere un eroe. Un eroe senza nome, un eroe il cui aspetto ti fa pensare che non possa esserlo, perché dannatamente troppo normale.

Il termine “eroe” non lo dai a tutti. È qualcosa che va guadagnato, giorno dopo giorno. Per qualcuno è necessario molto tempo, o basta anche un attimo, un piccolo gesto, perché una persona possa diventare un eroe.

Tu, caro Giuseppe, sei un eroe.

In questi giorni ho visto tante fiamme accese per te, piccolo Giuseppe.

Fiamme che non avrebbero dovuto essere accese a dire il vero.

Perché per me e per le tante persone che ti hanno conosciuto è molto difficile sapere che sei andato via. Se poi devo parlare di me, sì, caro Giuseppe, tu sei parte di me, una cicatrice che mi fa male ma che sono orgoglioso di portare. Perché mi hai saputo conquistare come amico, come artista, e come “zio” in un momento della mia vita dove non nutrivo molte speranze.

Si è scritto tante di te in questi drammatici giorni. Inevitabile leggere il tuo nome, e soprattutto vedere alcune foto scattate da me. Mi faceva male guardare il tg o leggere i giornali, e rivedere quelle foto che ti scattai così per gioco. Ho rivisto le tue foto una da una. Non ce n’è nessuna dove mostravi uno sguardo triste. Eri pieno di vita.

Lo sei tuttora, Giuseppe.

Perché dentro di me continui a vivere. Continuerai a farlo. Te lo assicuro.

Mai lo avrei detto, e neanche ci avrei scommesso, ma ho deciso di scrivere della nostra amicizia, di scrivere di te, di dare una testimonianza di quello che sei stato e che sei sempre stato. Ti ho conosciuto che avevi quindici anni, e ti ho visto diventare Uomo.

Uso il termine “Uomo” perché te lo sei meritato nel tempo. Avrei voluto dirtelo di persona, ma purtroppo qualcosa di troppo crudele non me lo ha permesso.

Però spero, caro Giuseppe, che tu mi permetterai almeno di raccontare la nostra amicizia, e attraverso essa far capire quanto nel tempo ti sei guadagnato non solo il termine “Uomo”, ma soprattutto il termine “Eroe”.

Grazie per l’amicizia che mi hai dato, grazie per avermi giudicato per quello che sono, e soprattutto grazie per avermi capito e avermi visto sotto la luce giusta.

Perché tu, caro Giuseppe, eri realmente una “luce giusta.”

L’antefatto

Quando si scrive una storia c’è sempre un inizio. E talvolta l’inizio non è dei migliori.

Tutto comincia con la morte del signor Girolamo.

Un uomo di cui avevo sentito parlare negli anni, ma non si presentò mai l’occasione di conoscersi. Il classico caso di due estranei nella stessa città. Magari sappiamo l’uno dell’altro, ma non ci si conosce, se non per sentito dire.

Un giorno, Girolamo all’improvviso lasciò il mondo terreno. Il suo cuore cessò semplicemente di battere. Non lo conoscevo, ma amici più grandi di me sì. E mi raccontarono della storia di quest’uomo molto positivo. Un uomo che però lasciava tre figli. Una morte che mi rese triste, man mano che i giorni passavano. Mi succede sempre quando scopro la positività di un individuo che non ho potuto conoscere.

Mi ricordo che per giorni i suoi amici, che erano anche i miei, mi parlavano di questa morte ingiusta, del fatto che aveva lasciato dei figli minorenni che ora potevano solo nutrirsi del suo ricordo.

Già. Brutte circostanze.

Per quanto ti possa dispiacere, se non conosci la persona, continui a vivere la tua di vita. Perché non è toccato a te. E poi perché nel mondo ci sono altri sette miliardi d’individui che potrebbero vivere la stessa sorte potenzialmente, e quindi, per puro istinto di sopravvivenza mentale, ci metti una ics sopra e vai avanti.

Ma il destino, la casualità, la combinazione… Sì, la vita sa essere beffarda nei confronti di chi se ne vorrebbe fregare.

Un giorno, al Columbus Bar, apparve un ragazzino di quindici anni. Snello, con il ciuffo nero, aspetto da fighetto. A Crotone si definiscono “pischelli”, ragazzini che giocano a fare i grandi ma che in realtà hanno molto da imparare. E io non sopporto facilmente i pischelli crotonesi.

Già, Crotone e il sottoscritto vivono un rapporto conflittuale.

Un rapporto sofferto, anche se negli ultimi anni i molti bulletti che ho conosciuto sono diventati in pochi.

Già. Non ho avuto una bella fama.

Ecco. Il mio blocco psicologico era dovuto ad anni passati a combattere prepotenze di bulli di tutte le età: dai più grandi ai più piccoli. Non sto a spiegare la mia storia contro i bulli, però le conseguenze psicologiche sono tremende. Si vive sempre con la sensazione di “stare sull’attenti”, e questo può compromettere dei rapporti. Ma quando subisci attacchi per anni, è inevitabile diventare diffidenti. E questo ai bulli non lo puoi spiegare, perché non lo capiscono.

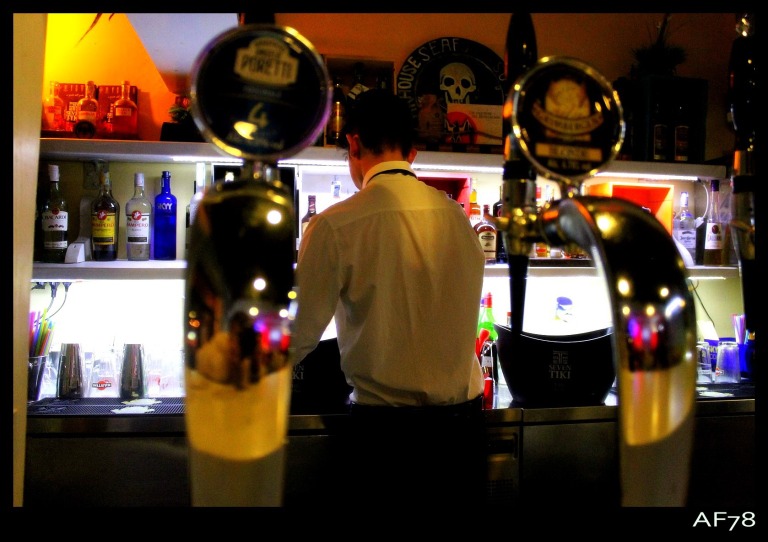

Io vidi per la prima volta Giuseppe al Columbus. Non ci presentammo subito. Lui sapeva che ogni tanto venivo a fare il fotografo ai concerti, mentre lui era un giovanotto che si stava “formando” in senso lavorativo.

Non prese subito confidenza con me, e la questione era reciproca. Il fatto era che arrivò in un momento difficile per lui, mentre io uscivo da un altrettanto periodo difficile (tra l’altro durato qualche anno).

Di solito, non mi affeziono ai dipendenti di un bar, anche perché si tratta di un luogo di lavoro dove, e succede spesso, i dipendenti cambiano dopo un tot di mesi. Poi a Crotone è visto come un lavoro momentaneo, salvo poi cercare di fare un salto e aprirsi la propria attività ristorativa. L’età media del personale è spesso giovane. Perciò affezionarsi diventa difficile, una trappola. Non nego che alcune amicizie siano nate, ma poi quando si lascia un posto di lavoro si lascia tutto, comprese determinate conoscenze.

Ma in quei giorni il comportamento di Giuseppe non mi passò inosservato. Rispettoso, mai una parola fuori posto, un comportamento impeccabile nonostante qualche colpo di testa che un giovanotto può avere, soprattutto quando si trova di fronte ad esperienze mai vissute. Parliamo sempre di un ragazzo di quindici anni, costretto a crescere in fretta, ad adeguarsi. Poi io non ero il tipo curioso nel chiedere, soprattutto all’inizio, che cosa non andasse, ma poi mi resi conto della rarità presente in tal giovanotto.

È rarissimo conoscere un ragazzo che conosce bene la parola “rispetto”. A quindici anni poi.

Quindi diedi un calcio alla fottuta diffidenza, e così iniziò l’amicizia con Giuseppe. Un’amicizia che mi ha dato più di quel che potevo sperare.

Dietro il bancone del bar

Il Kona Tiki Bar aprì i battenti. Un posto che ha fatto la sua storia. Ora non esiste più. Ma è qui che ho cominciato a conoscere Giuseppe meglio.

La prima foto che ho fatto a Giuseppe è questa che vedete. Lo trovate in piedi. Di sicuro, tra i tavoli, aveva servito una bevanda. Gli era stata data la gestione del bar del ristorante. Una bella responsabilità. Poi alle prime armi, direbbe qualcuno.

Bene, in questa foto generale riuscii a vedere meglio Giuseppe. Fare il fotografo ha i suoi vantaggi. Mentre rielabori la foto, ti rendi conto dei particolari. Giuseppe aveva stile. Certo, c’erano i suoi capelli un po’ strani, ma aveva stile nel vestirsi. Un ragazzo elegante.

Mi colpì questo particolare in questa foto della sala. Ma c’è un altro particolare. Forse si tratta di una mia impressione, ma Giuseppe qui è un po’ fuori rotta. Guardate bene la foto, e vedrete un Giuseppe più umano. In fondo non poteva nascondere la sua personale sofferenza. Si trovò subito in una dimensione lavorativa perché il papà se n’era andato. Per quanto Giuseppe fosse forte, c’erano degli attimi dove desiderava ben altro.

In fondo aveva quasi 16 anni.

Giuseppe si fece le ossa dietro il bancone del bar, dove forse avvertiva uno strano senso di solitudine. O forse era la pressione di un ruolo al quale era costretto a prepararsi per avere già un buon bagaglio d’esperienza che gli sarebbe servito.

Io ho fatto il fotografo per il Kona. E avevo le mie istruzioni.

Era tassativo fotografare l’attività con tutti i suoi prodotti, poi bisognava fotografare i clienti, poi l’evento in quanto si facevano spesso dei concerti di musica. Poi c’era da fotografare i capi ogni tanto.

Foto al personale? Il meno possibile. Magari con me nella foto era un conto, ma se dovevo fotografare il personale era farlo durante le varie lavorazioni. Il Kona doveva dare un’immagine di produzione, non di gioco. Almeno all’inizio era importante dare una buona impressione. Quindi niente spazio a sorrisini, e soprattutto non assecondare le voglie di selfie e sorrisi del personale, soprattutto per quanto riguarda Giuseppe, che essendo un giovanotto era sensibilissimo a questa voglia di protagonismo.

Nelle mie session fotografiche mi era stata data una postazione, proprio dietro il bancone, nel posto dove lavorava Giuseppe. Io portavo la mia attrezzatura, e il PC. Perché facevo una diretta fotografica su Facebook con le foto che sfornavo.

Nell’accordo, oltre alla paga, avevo diritto alla cena e alle bevande. Non che mi ubriacassi, perché tanto mi limitavo ad una coca cola e all’acqua. Amo essere lucido quando lavoro.

Noi iniziammo a parlarci quando mi servivo da solo al bar.

“Giuseppe, statti fermo. Mi servo da solo. Pensa ai clienti.”

“Ma io…”

“Giuseppe, non ti disturbare. Io il posto lo conosco. So dove servirmi. Non voglio recarti disturbo. Pensa alla clientela. Tanto prendo un acqua o un analcolico, e so dove si trovano.”

“Vorrei solo essere utile.”

“Lo sei, ma solo stando attento al bar. Se vengo da cliente, allora mi farò servire da te.”

“Posso chiederti una cosa, Aurélien?”

“Sì, dimmi.”

“Mi sono accorto che non mi fai mai una foto.”

“Giuseppe, io qui faccio un lavoro un po’ particolare. Come vedi pubblico foto di pizze, hamburger, panini, primi piatti. Li metto in rete. Se capiti nelle foto ti metterei pure una tag, ma il fatto è che posso solo metterla ai miei contatti e non so nemmeno se ci sei su Facebook.”

“Ok, ti chiedo l’amicizia.”

Dopo nemmeno cinque minuti, mi trovo la richiesta d’amicizia su Facebook. Accetto, e gli metto la tag. La foto in sala, in mezzo a tante persone.

Dopo qualche minuto, Giuseppe viene da me e mi fa: “Devi farmi foto più fighe!”

“Mettiamola così, Giuseppe. Quando sarò ispirato, ti farò delle foto. Ma non puoi chiedermi di farti delle foto mentre c’è una serata al Kona. Io sarò un fotografo artistico, ma la professionalità va rispettata, così come le regole.”

“Sei un bastardo, Aurélien…”

“Non sei il primo a dirlo, comunque ti consiglio di abbassare la cresta. Potrei esserti zio…”

“Ok, zio Aurélien. Me la segno.”

“Ma prima di segnartela, spiegami perché dovrei fotografarti?”

“Ma è evidente. Perché sono figo. Dove lo trovi un figo come me?”

Scoppiai in una risata. Giuseppe mi fece ridere tanto.

Giuseppe, ovviamente, non capiva.

“Quanti anni hai, Giuseppe?”

“Sedici.”

“Bene, io ne ho trentasette. Ne ho ventuno più di te. Ecco perché ti posso essere zio. Giusé, mi hai fatto ridere tanto. Devo dire che ammiro il coraggio di avermi buttato lì per lì una bella e buona giustificazione. Solo per la battuta, meriteresti la foto. Ma ti ho detto che qui si rispettano le regole, e mi muoverò di conseguenza. Qui sei come gli altri, e tale ti devo trattare. Tu mi sei già simpatico, ma non posso in questo momento fare delle preferenze. Ti do però un input: lascia che sia la mia ispirazione a muovermi, e così ti farò qualche foto.”

Così passarono i giorni, o meglio, le sere.

Giuseppe continuava a lavorare con diligenza, ma soprattutto educazione. E francamente mi stupiva la sua voglia di non ribellarsi, di non arrabbiarsi dentro un mondo che era adulto per lui. Al Kona i suoi coetanei venivano, ma non lavoravano. Lui stava lì, dietro al bancone, a fare il barman. Certo, mi faceva impressione questa sua solitudine. Avrebbe meritato ben altro, ma già lì intravedevo tracce di coraggio.

“Tu fai foto strane, zio Aurelien…”

“Perché? Non ti piace? Ma se tu vuoi che ti faccia qualche foto ogni tanto, mica devi sempre fare il sorridente.”

“Ma il mio sorriso è bello.”

“Beh, Giusé… Ti devi mettere in testa che qui sono stato chiamato per fotografare l’attività del locale, non per fotografare il tuo sorriso mentre lavori. Lo so che non puoi capire, ma vedi che questa foto è preziosa. Non tutti la guarderanno, e non avrà molti “mi piace”, però questa foto mi piace.”

“Se lo dici tu… Però, zio, mi prometti che mi farai foto più fighe?”

“Tu lo sai perché mi piace questa foto, Giusè?”

“Perché ci sono io…”

Sì, ci sei tu che sei concentrato sul lavoro, ma sul rubinetto ci sono anche io che lavoro. Lo vedi quel tipo con la macchina fotografica? Beh, così posso dire, anche se ci metterò la firma, che finalmente ho fotografato un ragazzo concentrato sul lavoro, e ti assicuro che è bella. Perché in questa foto si vede che presti attenzione a quel che fai, ti si vede responsabile, e soprattutto sei in armonia con il resto del locale. Fai parte di questo locale. Più tardi riguardatela, e poi mi darai ragione.”

“Sì, zio Aurelien. Ma non tutti la capiranno.”

“Giusé, non m’interessa quello che possono dire gli altri su questa foto. A me interessa che ho ripreso te mentre lavori, e nello stesso tempo ci sono io che riesco a immortalare questo attimo. Questo per me è un ricordo prezioso, e se ti ho fatto questa foto è perché hai iniziato a guadagnare il mio rispetto. Non sarà granché, ma non è da tutti ispirare un fotografo artista come me.”

Pochi hanno visto questa foto. Ma questa foto è molto preziosa per me, caro Giuseppe, perché è proprio qui che ho visto quel Piccolo Grande Uomo che stavi diventando…

Eppure una bella foto te l’ho fatta…

E comunque una bella foto te l’avevo fatta, di nascosto tra l’altro. Tu non te n’eri accorto. Io non fotografo persone se non hanno una caratteristica precisa. Mi ero dilettato a farti delle foto artistiche, magari che non venivano capite, ma dove tu eri presente. Però una foto bella te l’avevo fatta. Perché in questa foto c’è un sorriso, spontaneo e non forzato. Una foto dove tu riuscivi a essere te stesso, spontaneamente. Volevo fartene dono se tu fossi arrivato ad un traguardo importante della tua vita, come il diploma. Ho conservato e tenuto nascosta questa foto. Te l’avrei data, perché era importante farti capire che stavi facendo il tuo percorso con il più bel mezzo che avevi a disposizione: essere te stesso.

Ragazzino col sorriso

Sono un tipo che si concede selfie, pure troppi. Amo farmeli soprattutto in compagnia. Il selfie è una moda, a volte stupida. Ma quando sono in compagnia, adoro di più. Perché è un modo per stare insieme, per scherzare, per dare segno che stai bene.

Una sera, facendomi un selfie con amici, un selfie scemo a dire il vero (per quello che riguarda la mia persona), scopro che c’è un intruso. Un selfie fatto al Kona con i due miei amici, e guarda un po’ chi spunta con una linguaccia. Giuseppe.

Me ne accorgo semplicemente dallo schermo della Canon.

Guardo storto Giuseppe.

“Dimmi un po’, Giusé… Che t’ho detto io…?

“Ma tu non mi fai mai foto, zio Aurelien…”

“Giusé, non ho detto che non ti voglio fare foto. Ci sono regole che io stesso rispetto. L’unica cosa che ti chiedo è di annunciarti almeno. Guarda, so che la mia faccia è scema, ma poi ti ci metti tu con questa linguaccia, e poi non ti si vede neanche la faccia. Cioè, è una foto cazzona…”

“E che vuoi fare? La cancelli?”

“No. La pubblico e ti taggo. Così io faccio la mia figura stupida, ma la fai anche te con stà linguaccia da scemo.”

“Ennò. La rifacciamo, così esco più bello.”

“Non stasera. La prossima settimana ne facciamo un’altra, con gli stessi protagonisti, e la facciamo più seria.”

“E non me ne fai altre?”

“Stasera lavoro per il locale, quindi non ti do retta. A proposito, guarda che ci sono delle persone che stanno aspettando la birra. Quindi, muoviti.”

Passiamo alla settimana successiva.

La foto l’abbiamo rifatta, stavolta più seria. E guarda com’è bello Giuseppe. Mi ci vedo pure io un po’ bello. Ma lo so perché questa foto è preziosa. Perché Giuseppe finalmente sfoggia un bel sorriso. Si sente uno di noi. Anzi, è già uno di noi.

Sarai uomo, ma non darti fretta

Sabato sera. Giuseppe se ne va un po’ prima del solito. Lo vedo discutere con i titolari. Capita, soprattutto ai ragazzi di essere ripresi. A sedici anni appena compiuti non hai la cognizione completa del fatto che c’è un momento per divertirsi e c’è un momento per essere professionisti.

Giuseppe ha commesso un errore stupido, ma non lo sa. Ha bisogno di fare esperienza. Lo sbaglio di Giuseppe è di insistere nella discussione, ma il sabato sera, quando si sa che il Kona è pieno, è impossibile affrontare un discorso serio. Certe volte è meglio rimandare, soprattutto se la giornata lavorativa non è distesa. Ma questo Giuseppe non lo sa, e si fa trascinare dall’istinto dei suoi sedici anni. Poi è comprensibile nella sua condizione. Dopo aver perso il papà, Giuseppe si è caricato il destino della sua famiglia sulle sue spalle. E per quanto possa ammirare questo atto, Giuseppe non capisce che deve ancora crescere, che c’è un ragazzo dentro di lui, e deve ancora dargli spazio.

Esco anche io. Non ho da lavorare qui. Foto fatte, e fin troppe direi anche. Ho bisogno d’aria. Non mi piacciono i posti affollati. Per carità, sono contento che il Kona lavori e tanto anche, ma la folla mi annoia.

Faccio segno che starò fuori per un po’.

Giuseppe non s’è allontanato. È seduto sotto la statua di Rino.

“Tutto okay, Giuseppe?”

“Serata storta, zio. Forse è meglio che cambi lavoro. Non so che cosa ho fatto, ma trovo eccessiva la reazione.”

“Spiegami che cosa hai fatto, poi ti spiego io che cos’è successo.”

Giuseppe mi spiega il fatto. Un piccolo incidente di percorso che non influisce sull’andamento produttivo. Un piccolissimo colpo di testa.

“Giusé, ti ricordi quando ti ho detto che io ho delle regole da rispettare?”

“Sì, ma…”

“Niente ma. Ora t’insegno un trucchetto: di sabato non ci devono essere problemi. Lo sai questo?”

“Sì, ma…”

“Giuseppe, non interrompere. Di sabato non ci devono essere problemi perché il sabato è già un problema. Perciò devi essere pronto al 100%. Non devi essere figo. È il cliente che si deve sentire figo, non tu. Tu devi essere pronto al 100% e basta. Perciò è importante che tu faccia i compiti che ti vengono assegnati senza fare storie. Fa parte del lavoro di squadra che questo lavoro compete. Tu, soprattutto di sabato sera, sei un dipendente come tutti gli altri. Lo so che non è bello, ma è così.”

Ma io…”

“Giuseppe, io capisco la tua condizione. So che non è facile nulla adesso. Tutto è cambiato per te da quando non c’è più papà, e so quanto ti costa. Senti, tu non devi guardare tutto ciò come un obbligo, bensì come un’opportunità. Sono settimane che adesso stai lavorando, e tu hai tra le mani un’opportunità. Stai imparando un mestiere. Se ti trovi dietro al bancone è perché ci si fida di te. È già tanto. E poi non conosco altri ragazzi della tua età che hanno la possibilità di lavorare dietro ad un bancone. Tu sei fortunato ad avere questo ruolo qui, e il bello è che ti applichi pure.”

“Davvero lo pensi?”

“Certo, altrimenti perché starei qui a dirtelo. Giuseppe, io capisco quello che provi. Ho avuto sedici anni anche io, e ho avuto anche i miei drammi. So come la vivi, e non ti condanno per questo. Sei un ometto che ha bisogno dei suoi tempi. Stasera devi imparare due lezioni importanti: la prima è che di sabato non ci devono essere problemi e che bisogna essere pronti a tutto.”

“E la seconda?”

“Me la sono dimenticata.”

“Cosa?”

“Non darti fretta nel crescere. Impara a respirare, Giuseppe. Costruisci giorno per giorno. Solo così migliori. E non arrabbiarti se ti rimproverano. Ti serve per migliorarti. Ti rimproverano perché vogliono vederti migliore. Certo è che non bisogna farsi rimproverare di sabato sera. Se hai dei problemi ne parli prima che si aprano le porte del ristorante, oppure aspetti che si chiudano le porte.”

“Ma secondo te mi vogliono ancora lì dentro?”

“Se fai quella faccia triste e scema, non credo. Domani torni qua, e sfoggi un bel sorriso. Qui nessuno ti vuole male. Tu fai parte della squadra, ma ci sono ancora delle cose che devi imparare. Quindi tieniti stretta quest’opportunità, perché un giorno, quando sarai fuori Crotone, tutto quello che stai imparando qui ti servirà, anzi ti sembrerà più facile e sarai avvantaggiato. Quindi adesso la serata si chiude qui, ma domani torni più sorridente di prima.”

“Ti voglio bene, zio…”

“Già, anche io. Ma non dirlo in giro che ci vogliamo bene, altrimenti sai come pensano a Crotone? Direbbero che non ci piacciono le ragazze.”

“Non ti preoccupare, zio… So già come funziona Crotone. A proposito ti posso offrire qualcosa.”

“Non pagare nulla con i tuoi soldi. Prendi cinque euro e al distributore qua vicino prendimi una Brasilena. Tu prenditi quello che vuoi. Offre lo zio.”

Giuseppe va a prendere le bibite. Lo guardo per un attimo, poi alzo lo sguardo verso il cielo notturno, e parlo sottovoce al mio angelo, l’amore che non potevo più accarezzare. Le dico che mi sto affezionando a questo ragazzo che vuole essere uomo e perciò mi fermo volentieri a parlare con lui.

In cuor mio sapevo che il mio angelo approvava.

Giuseppe ed io facemmo un brindisi.

“Alle persone che ci vogliono bene,” proposi.

“Alle donne, no?”

“Solo alle donne che ci vogliono bene.”

Beviamo. Giuseppe mi racconta di sé, si sfoga. Sa che la vita è piena di difficoltà, ma non la odia. È solo che i problemi gli sembrano moltiplicati. Lo capisco perfettamente. Lo lascio parlare, ma poi si ferma. Mi dà la buonanotte, e mi dice grazie.

Lo vedo allontanarsi. E poi rientro a prendere la mia attrezzatura. Anche per me la serata è finita.

Il giorno dopo, ritrovo Giuseppe dietro il bancone. Più sorridente di prima, e addirittura mi chiede di fargli la foto con uno dei capi. Ed è bello sorridente. Un sorriso sincero. Perché non fotografarlo?

Giuseppe diventa cameriere

Dopo un po’ di tempo, Giuseppe termina il suo apprendistato al Kona e si sposta al Columbus Bar. In mezzo andò in gita, e mancò per qualche giorno.

Poi riprese a lavorare come cameriere tra i tavoli, e questo ruolo gli si addiceva di più. Per via del suo carattere spensierato, non timido, sempre pronto a regalare un sorriso.

Che era forte il ragazzo, già lo sapevo.

Non si lamentava mai sul lavoro. Aveva il dono d’imparare subito. Magari commetteva lo sbaglio, ma non lo ripeteva.

Un po’ del suo carattere si era liberato, e perciò ne risentiva positivamente la sua persona. Un lavoro a contatto diretto con il pubblico dentro un bar era l’ideale per lui. Si muoveva e soprattutto non restava da solo, il che per la sua giovane età era il meglio.

Giuseppe era identificato da molti come il figlio di Girolamo. Inevitabile non parlarne. Ma lui affrontava la questione serenamente. Questo mi colpì assai. In poco tempo il ragazzo era riuscito ad affrontare a viso aperto il fatto che non poteva più avere contatto con il padre. Maturità. Necessità. Questione di carattere. Non gliel’ho mai voluto chiedere. Di certo fu che si appassionò molto alla nuova posizione, se non altro perché gli permetteva di dialogare di più con le persone.

Ero stupito dalla sua forza di volontà, dalla sua resistenza.

La mattina, Giuseppe andava a scuola.

La sera, a lavorare.

Conduceva una doppia vita che lo stava facendo crescere a vista d’occhio.

Io, in lui, vedevo un ragazzo costretto a diventare uomo troppo presto, e il bello era che gli piaceva.

Aveva capito che il lavoro era sinonimo di rispetto. Sapeva di non essere adulto, tanto che poi se ne rendeva conto ogni volta che si confrontava con me (ma non solo).

“Zio Aurélien, quand’è che mi fai il servizio fotografico?”

“Ancora con questa storia!”

“Tu fai foto fighe.”

“Questo lo so già. Ce li hai i soldi per pagarmi?”

“Eddai. Dici di no a un figo come me.”

“Giusé, tu non ti arrendi mai. Non è vero?”

“Un giorno mi farai delle foto, zio.”

“Accontentati del fatto che te le faccio casualmente mentre lavori.”

Non prendetemi per un egoista. Come fotografo sono abituato a non assecondare i capricci di nessuno. Per me la fotografia è un momento da ricordare principalmente. Poi volevo che Giuseppe mi desse il tempo di creare un miglior feeling. Dovevo conoscerlo. Prendere fiducia. Capire che lui poteva diventare un uomo. C’erano aspetti che dovevo conoscere di lui. La verità, alla fine dei conti, era che volevo fargliela guadagnare.

Ho conosciuto il dolore personalmente. E so che il tempo varia da persona a persona. Giuseppe, tramite il lavoro, stava paradossalmente prendendosi una sana rivincita.

Non si mise a lavorare perché l’aveva scelto, ma perché era obbligato dalle circostanze, per di più in una città come Crotone dove, ahimè, si sa che trovare lavoro è difficile.

“Giusé, non mi hai raccontato nulla della tua gita.”

“E che ti devo dire, zio? Mi sono divertito. Poi Roma è Roma. Tu, di sicuro, la conosci meglio di me.”

“E c’è qualcosa che ti piace in particolare?”

“Sai, zio. Ho lavoricchiato a Roma. Ho dei parenti lì, e sono stato ad un ristorante. Avevi ragione nel dire che quello che stavo imparando qua mi è servito.”

“Ti piacerebbe tornarci?”

“Sì, se trovo lavoro però. Roma è divertente, ma è più incasinata di Crotone.”

Dietro questa frase, però, si nascondeva una scusa di comodo. Giuseppe, di sicuro, ci sarebbe tornato a Roma, ma in quel momento non se la sentiva d’abbandonare la famiglia.

Giuseppe diventa Peppino

Qua si rischia di fare confusione, Giusé…”

“Perché, zio?”

“Cioè, il tuo capo si chiama Giuseppe ed è amico mio. Poi quell’altro si chiama pure Giuseppe. E poi ci sei tu. Cioè, chiamo uno e se ne girano tre. Ora ti devo dare un nomignolo: tu quando sei qui al bar ti chiamerò Peppino.”

“Ma non è un nome figo.”

“Non ti chiamo Pino per via di un cattivo ricordo.”

“Questa me la devi raccontare, zio.”

“Quando sarai più grande. E soprattutto quando avrai finito la scuola. Tu non devi pensare al mio passato o ai miei problemi.”

“Ma secondo te non riesco a capire determinate cose?”

“Peppì, sono cose che riguardano il mio passato. Lo so che puoi provare a capire, ma il mio passato non è importante adesso.”

“Te ne stai andando, zio?”

“Sì, ho da prendere la medicina.”

“Quand’è che mi fai le foto?”

“Devi trovarti una ragazza, per caso?”

“Beh, no.”

“Allora devi metterti in fila.”

Peppino era il nomignolo lavorativo, giusto per evitare di fare confusione. Certo, c’era chi lo chiamava Giuseppuzzo, come qualche sua amichetta. Ma io non potevo chiamarlo Giuseppuzzo. Meglio Peppino.

“Zio, prima di andartene metti a posto la sedia.”

“Beh, visto che te ne sei accorto mettila a posto tu. Fa parte del tuo lavoro.”

“Sì, ma non è giusto.”

“Mettila così. Ti ricordi quando ti ho detto di prendere questo tuo periodo della tua esistenza come un’occasione per imparare? Bene, ho messo alla prova il tuo senso dell’osservazione e i tuoi riflessi. E l’ho fatto adesso che c’è poca gente. Immagina quando ce ne sarà di più, e sai bene che non potrai rivolgerti con un altro come ti sei rivolto con me. Giusto?”

Me ne vado. Giuseppe impreca un po’, ma poi mette la sedia a posto.

Lo so. Non dovrei farlo. Ma stimolarlo sul lavoro lo aiuta a crescere. E a sentirsi parte importante della squadra.

Ragazzo del centro storico

Nei giorni successivi imparo a conoscere meglio il mondo di Giuseppe. Qualche storia di scuola, qualche storia di amici, qualche storia con l’altro sesso, qualche storia di quartiere. Giuseppe abita nel centro storico. Ma gli sta molto stretto.

Lo capisco. Credo che in parte sia dovuto alle vicissitudini conseguenti alla morte del padre. Il dolore resta, anche se lo mascheri, anche se accenni ad un sorriso dinanzi a tutte quelle persone che ti parlano di quella persona che tu amavi.

Eppure Giuseppe non si lamentava. Non credo che lo facesse perché in cuor suo voleva apparire più forte, anche perché poi si comportava con sincerità tutti i giorni. Certi dolori sono molto intimi. Ti scuotono a tal punto da darti la forza necessaria e a volte anche quel sorriso per far andare avanti la giornata.

Mi sedevo al bar e lo osservavo. M’incuriosiva. Un ragazzo del centro storico fuori dal coro. La classica eccezione che conferma la regola.

Giuseppe sentiva stretto quel quartiere dentro di sé.

Non odiava il centro storico. Giuseppe aveva soltanto bisogno di spaziare. Si chiama in altre parole “voglia di crescere”.

Capivo il suo desiderio.

In fondo, pur cercando di essere uomo, era pur sempre un ragazzo di sedici anni.

Si confidava con me, e tanto anche.

Mi raccontava del suo quartiere, in linee generali tra l’altro. Dovevo lavorare un po’ d’immaginazione, perché, nonostante tutto, Giuseppe era riservato nei confronti dei vicini. MI raccontava di quando usciva da casa per andare a scuola o di quando tornava. Mi raccontava del centro storico, dei problemi che lui vedeva di volta in volta. Ma senza rabbia, e senza neanche fare nomi.

“Ohi, zio. Guarda che c’è gente strana dalle parti dove abito io.”

“Peppì, gente strana ne trovi tutti i giorni.”

“Sì, ma da me è parecchio strana.”

“Peppì, molta di quella gente che definisci strana in realtà ha bisogno delle stesse cose di cui hai bisogno tu.”

“E secondo te che cosa si dovrebbe fare?”

“Non ti posso dare la risposta. Ognuno di noi se la deve cercare dentro di sé. Peppì, anche tu dovrai cercare quella risposta, perché da quella risposta tu deciderai che genere di uomo vuoi essere. Non c’è bisogno che ti trovi la risposta adesso. Verrà lei a cercarti.”

Poi dalla filosofia si passava alla leggerezza.

“Ohi, zio Aurélien. Ho notato che c’è un appartamento di donne che prima erano uomini, non lontano da dove abito.”

“E che ci trovi di strano?”

“Non lo so. È che mi viene voglia di ridere.”

“Peppì, guarda che m’imbarazza parlare di quest’argomento.”

“Perché”

“Perché semplicemente siamo al bar, e tu stai lavorando. Però ti dirò una cosa. Se ti salutano, salutali anche tu.”

“E perché?”

“Perché, a parte le stranezze del caso, sono persone che respirano come te e come me. Non dico di farci amicizia, ma di essere un buon vicino sì. Devi cercare di esserlo un po’ con tutti.”

“Non ti capisco.”

“Certe volte neanche io, Peppì. Quello che ti volevo dire è questo: le persone, fino a quando non fanno del male a terzi, sono libere di gestire la loro esistenza come meglio credono. Quindi… è meglio che torni a lavorare adesso.”

Ogni volta che ci vedevamo mi raccontava del centro storico, del quartiere dove stava crescendo, della zona dove si trovava la sua casa.

Non odiava il quartiere. Assolutamente no. Aveva soltanto bisogno di spaziare.

Giuseppe ed io parliamo di donne

Una sera al bar.

Io seduto al tavolo con il giornale che stavo sfogliando. Leggo i giornali la sera prevalentemente. Non ho questa fretta d’informarmi. Preferisco farlo in maniera rilassata. Non avere l’ossessione di capire come va il mondo.

Stava per sopraggiungere la chiusura.

Giuseppe inizia a spazzare per terra, fuori.

“Peppì, ti posso parlare?”

“Sì. Che c’è?”

“Ho bisogno di consigli.”

“Una donna, zio?”

“Come lo hai capito?”

“Zio, io le donne le capisco.”

“Ci credo poco. Comunque adesso ti spiego il problema. Ho fatto amicizia con una tipa. È un po’ più grande di te. Ecco, faccio fatica a capirla. Allora, siccome è vicina alla tua età io vorrei che tu mi spiegassi come vedi le ragazze.”

“Ti ci devi fidanzare?”

“Beh, è troppo azzardato dirlo. Ammetto che si tratta di una bella ragazza, ma no. È che si tratta di una brava ragazza, e vorrei capire perché… come posso dirlo? Ecco, è una ragazza che ha paura.”

“Non è che ti stai innamorando, zio?”

“No. Senti, capisco che alla tua età vedi la cosa solo dal punto di vista sessuale, ma tu ce l’hai qualche amica. Ecco, descrivimi il carattere di queste tue amiche. Io voglio capire il mondo che vivete. Se devo aiutarla, allora devo capire un po’ come le ragazze della tua età la pensano.”

“Mi offri da bere dopo?”

“Ok, ti offro da bere.”

Dopo un’oretta di pulizie, Giuseppe ed io ci troviamo dinanzi al distributore di bibite, e poi ci sediamo sotto la statua di Rino Gaetano.

“Dimmi, zio. Perché la vuoi aiutare? Non sarebbe più facile fregartene?”

“Mah, Giusé… Non posso spiegartelo adesso. Lo devo fare perché ne ha bisogno il mio cuore. Ecco, il mio cuore ha bisogno di aiutare. Mi devo redimere in qualche modo di qualcosa del mio passato, e perciò voglio cercare di darle un piccolo aiuto.”

“Sicuro che non sei innamorato?”

“No. Le voglio solo bene. Ma per darle una mano io ho bisogno di capire come la vivono quelle della sua generazione, che poi è anche la tua. Io vengo da un modo di vivere un po’ troppo lontano per voi. Io sono cresciuto con altri problemi. Perciò ti chiedo di parlarmi con franchezza. Io voglio sapere che razza di mondo stai vivendo. Non aver paura di esprimere la tua rabbia, i tuoi dubbi, i tuoi desideri.”

Giuseppe sorseggia la bibita, poi da un morso al panino che al bar gli hanno fatto, e inizia a parlare.

Ascolto il suo pensiero, la sua rabbia, il suo desiderio di un mondo migliore di quello che sta vivendo.

Le sue parole sono spietate. Mi descrive in sostanza l’eredità lasciata dai grandi in generale. Un’eredità difficile. Eppure dalle sue parole ascolto anche la voglia di reagire. E questo in qualche modo mi consola. La voglia di reagire per costruire una migliore esistenza.

Ascolto con attenzione. Guardo il mondo femminile attraverso le parole di Giuseppe, che conferma il mio pensiero. Un’assurda paura del futuro perché molte ragazze sono ferite dal presente. Ferite da separazioni irrisolte dei genitori il più delle volte. Ma anche ferite da un mondo fatto di paura. È come se la generazione precedente stia obbligando già in tenera età la generazione giovane a voler soffocare.

Non s’insegna più la vita.

Ecco perché molti ragazzi hanno paura.

Non c’è cura nella paura se non la si affronta a viso aperto, senza aver paura di fallire.

“Giusé, grazie!”

“Mica ho finito…”

“Lo so, ma ti sto trattenendo troppo. È tardi, e domani devi andare a scuola.”

“Sei sicuro?”

“Giusé, so dove andare. Mi hai tolto parecchi dubbi. Ah, Giusé. Prima che tu te ne vada, voglio dirti che stasera hai fatto qualcosa d’importante. Quindi, grazie.”

“Grazie di che? E che cosa avrei fatto di così importante?”

“Te lo spiego la prossima volta, quando sarai un po’ più grande.”

“Buonanotte, zio. E grazie della bibita. La prossima volta offro io.”

Lo guardo allontanarsi nella notte, a passo veloce senza essere stanco dopo non so quante ore di lavoro, anche se si è trattato di una giornata un po’ più leggera. Il ragazzo sta imparando a fare la differenza. Questo volevo dirgli, ma ho preferito dirgli grazie, che credo sia più importante per lui.

Io resto ancora un po’ accanto alla statua di Rino Gaetano. Ho bisogno di star da solo a riflettere.

Tra il ridere e l’essere seri

L’età di sedici anni è per un maschio un mix tra testosterone e crescita, e l’effetto che ne consegue è esplosivo. Sono anni in cui la maturità va di pari passo alla piena consapevolezza sessuale per un ragazzo che diventa adulto.

Giuseppe rientrava perfettamente nella media maschile, perciò in vari comportamenti non disdegnava a lasciare spazio al suo essere ragazzo, con effetti molto divertenti.

Durante il lavoro, Giuseppe giustificava alcuni aspetti del suo look con trovate divertenti.

Siccome, anche io ci ero passato quando avevo sedici anni, Giuseppe faceva di tutto per non passare inosservato. Anzi, addirittura mi provocava.

“Ohi, zio. Io e te di lunedì dobbiamo uscire.”

“Perché?”

“Ti voglio dare una lezione di stile. Ti porto da qualche parte a comprare qualche bel vestito, poi ti porto da un mio amico barbiere e ti fai i capelli come me.”

“Giusé, non ti sembra di esagerare?”

“Ohi, zio Aurélien, tu devi essere figo come me, che in questo periodo non ti sto trovando con una donna, e perciò voglio darti una mano.”

“Giusé, lo sai che sei divertente? Dovresti fare il comico.”

“Sono serio, zio. Tu devi dare un cambio al tuo look.”

“Giusé, se copio il tuo look mi sembra di essere gay. Poi non parliamo della cresta che ti fai in testa. No, troppo punk anni 80’.”

“Ma io non mi vesto gay.”

“Per la tua generazione no. Ma per la mia sì.”

“Ma io conquisto le donne con questo look.”

“Scusa, Giusé… Ma l’altra sera non mi avevi detto che c’era qualche cliente gay che ti guardava con una certa attenzione…?”

“Sì, ma non ci posso fare nulla se sono bello e piaccio anche ai ragazzi.”

“Sì, ma io non ci tengo tanto a piacere ai ragazzi. Se vuoi, ti accompagno a fare shopping, ma i vestiti me li compro da me.”

“Ohi, zio. Guarda che se piaccio a qualche gay è perché sono figo.”

“Questo l’avevo capito. Ora capisco perché ti lamentavi di quelle vicine strane che una volta erano uomini. Ti guardano perché tu piaci a loro, vero?”

“No, non sono vicine. È che passo da lì quando vengo qui.”

“E qualche pensiero ti viene, vero?”

Giuseppe si fa rosso… Un mix tra imbarazzo e rabbia.

“Giusé, stai facendo una faccia. Beh, non c’è nulla di male a essere un idolo gay. Però se ti tagli i capelli come me, magari sei più uomo e piaci di più alle donne.”

In quel momento entra nel bar il Prof, un cliente assiduo.

“Che hai, Peppì?”

“Posso farle una domanda, Prof?”

“Dimmi.”

“Cioè, io sto invitando a zio Aurélien a fare shopping con me perché voglio che si vesta un po’ come me.”

“E che t’ha risposto?”

“Mi ha detto di no perché se poi si guarda allo specchio gli sembra di essere gay. Ma io ho gli ho detto che il mio look piace alle donne. Gli ho detto di fidarsi.”

“Professò, si faccia dire da Peppino che grazie al suo look sta attirando anche sguardi maschili,” aggiungo.

E Giuseppe si sovrappone: “Professò, non dia ascolto a zio Aurélien. Le posso fare una domanda?”

“Sì, Peppino. Dimmi pure.”

“Ma nù figo come à mmia può essere gay?”

Tutti scoppiano a ridere alla domanda di Giuseppe, che ci guarda stranito.

“Peppì, torna a lavorare che è meglio…”

Giuseppe mi si avvicina e fa: “Ma che ho detto di strano?”

“Nulla. È come lo hai detto. Hai fatto ridere tutti. L’unico consiglio che ti do è di non giocare a fare il playboy con le persone più grandi di te. L’effetto è contrario, soprattutto che adesso mica sei fidanzato. Comunque, Giusé, anche la figheria è gay. Stai attento. Mi raccomando.”

Giuseppe decide di andare fuori a fare il suo lavoro. Non è che l’abbiamo umiliato, anche perché siamo tutti allegri. Ma ogni tanto una lezione va impartita al ragazzo. Certo, vedere il mondo a sedici anni è bellissimo. Ma quando cresci e passi quella fase, i vestiti e la figheria passano in secondo piano. Preferisci altro.

Preferisci lo stare insieme, il confrontarsi, il ridere assieme.

Giuseppe apprese in leggerezza in quel frangente una lezione importantissima. Non doveva imporre il suo modo di vedere le cose. Doveva proporle piuttosto. Anche perché i più grandi avevano già avuto sedici anni, e anche se si trattava per la maggior parte di noi di un bel periodo… Ecco, per noi era il passato.

Ma era bello notare che Giuseppe affrontava lo stare insieme con serenità. Ci rispettava perché lo facevamo parlare, gli davamo lo spazio necessario, e soprattutto lo trattavamo come nostro pari, anche se gli facevamo notare la differenza di età.

Giuseppe era già adulto, solo che era giusto fargli vivere ancora la sua dimensione di ragazzo. Il balzo in avanti lo aveva fatto, ma ogni tanto era meglio essere ragazzo. Questo non era un freno che gli imponevamo. Piuttosto era un modo per fargli vivere il tutto con una serenità di cui ovviamente aveva bisogno.

Se vuoi essere un esempio, Giuseppe…

Solo una volta l’ho visto nervoso, indisposto, e diciamolo pure: incazzato. Non dimenticherò mai quella sera, verso l’aperitivo, dove Giuseppe aveva una di quelle facce.

Ricordarsi di quella sera è facile. Per tutto il tempo, Giuseppe non si era mai lamentato, e se l’ha fatto non ha mai usato toni duri, ma con delicatezza ed estrema educazione.

Ma Giuseppe stava chiedendo troppo a se stesso.

All’angolo esterno del bar, presi subito l’occasione di parlargli.

“Zio Aurélien, lascia stare.”

“Lo so che non saranno affari miei, ma tu hai bisogno di sfogare il tuo nervoso. Non va bene che sei qui al lavoro con una faccia incazzata. Quindi adesso mi spieghi che cosa succede. Non risolverò il tuo problema, ma almeno libererò da qualche scrupolo il tuo capoccione.”

E così Giuseppe mi spiega il problema. Un classico problema emotivo di famiglia.

“Tutto qua?”

“Zio Aurélien, io sono l’uomo di famiglia e ci tengo che ci si comporti a dovere.”

“Giuseppe, vuoi che in famiglia ti ascoltino? Allora la prima regola da seguire è la seguente: prima di tutto ti calmi e non essere autoritario, bensì autorevole.”

“Non ti seguo.”

“Io mi rendo conto che tu, più di tutti, hai fatto un notevole balzo in avanti per la tua maturità. Ma sei ancora un ragazzo, e continui a ragionare da ragazzo.”

“Pure tu ti ci metti.”

“Sì, e per un semplice motivo, anche se per te suona stupido: sono più grande di te. Ho un po’ più di esperienza. Non ho avuto figli, ma ho visto tanti genitori, e se vuoi essere un genitore serio per la tua famiglia devi dimenticare di essere autoritario. Ma devi essere autorevole.”

“E che cosa dovrei fare?”

“Prima di tutto non devi essere aggressivo. Se ti ho fatto raccontare il problema, è per fartelo vedere sotto un’altra prospettiva. Tu ci vedi uno sbaglio enorme, e ti dico che hai pure ragione. Ma a volte devi lasciare che si sbagli, visto che in tale questione sembra che nessuno si farà del male sul serio. Perciò, a volte, è meglio lasciar sbagliare per poi capire. Se tu usi un atteggiamento aggressivo, tu farai soltanto accelerare la questione. E allora sì che i rischi aumentano.”

“E che cosa dovrei fare?”

“Devi ascoltare. Devi lasciar vivere l’emozione. Tu devi essere la spalla di cui fidarsi. Hai tante responsabilità, Giuseppe, ma tu dimentichi che ti vedono ancora come un ragazzo. Perciò devi evitare di essere aggressivo. Affronta la questione con allegria, e ogni tanto lascia che si sbagli. Tu devi soltanto sincerarti che sia una questione dove nessuno si farà male, e allora sì che dovrai essere fermo. In questa società purtroppo vi abituano a soffocare le emozioni. Tu non devi soffocare le emozioni di nessuno, ma neanche le tue. Falle vivere queste emozioni, e falle vivere pure a chi è più piccolo di te. Solo così puoi sperare che possano crescere nel migliore dei modi, e solo così saprai dimostrare l’amore per tutta la tua famiglia.”

“Quindi che cosa mi consigli di fare?”

“Ti dirò come finirà: che tu domani mi dirai che non si è trattato di un dramma e che si è risolto tutto per il meglio.”

“Ti posso chiedere una cosa? Ma come fai a stare calmo. Cioè, lo so che sei più grande di me, zio… Ma tu la prendi troppo alla leggera…”

“Ti faccio una domanda: è più importante la serenità della tua famiglia o restare qui stasera con quella faccia d’incazzato che ti ritrovi? Domani mi darai la risposta. Per adesso torni al lavoro, e voglio un sorriso stampato in faccia.”

Già, Giuseppe sentiva il carico eccessivamente. Voleva essere a tutti i costi considerato come “l’Uomo di casa”, e anche se si meritava il titolo non era giusto che gli si chiedesse troppo.

La fretta di crescere, il più delle volte, fa perdere gli obiettivi.

Giuseppe si diede una bella calmata. Svolse bene il lavoro quella sera al bar.

La sera successiva, Giuseppe era più tranquillo.

“Allora?”

“Avevi ragione, zio Aurélien.”

“E come l’hai risolta?”

“Stando fermo e vigile, e con un bel sorriso stampato in faccia. Ho capito il tuo discorso sulle emozioni. Mai negarle. Lasciarle passare.”

“E alla fine?”

“Ho fatto un discorso serio. Ho fatto capire che ci tengo alla correttezza, alla buona educazione. Zio, la mia famiglia ha già tanti troppi problemi. Perciò ci tengo a dare un’immagine tranquilla. Poi mi sono reso conto che non sono il solo a dover crescere, e che devo lasciare agli altri anche il tempo di crescere.”

“Ma che bravo il mio caro Giuseppe.”

“Ti posso chiedere una cosa, zio?”

“Sì.”

“Beh, quand’è che me lo fai il servizio fotografico… Perché, vedi, io sono figo e voglio conquis…”

“Smettila… Ti farò il servizio fotografico, anche perché te lo stai meritando. Ma sarò io a decidere quando. Intanto adesso torni al lavoro, e poi se mi porti un buon risultato da scuola allora sì che te lo faccio.”

“Non è giusto.”

“Le regole valgono per tutti, e mettila così: io voglio fotografare un uomo che ragiona, non un ragazzino che gioca a fare il figo. Continua a crescere, e vedrai che ti farò delle belle foto.”

Vuoi essere mio zio, per davvero?

Una sera come tante altre. Un aperitivo non tanto frequentato. Giuseppe al solito angolo a giochicchiare con il cellulare, in attesa di un’ordinazione. Ci sono giorni a Crotone dove il lavoro principale è uccidere la noia. Giuseppe è sempre lì. Può piovere, può nevicare, può anche esserci una bella serata. Ma Giuseppe è lì, pronto a servirti.

Mentre mi avvio dentro il bar, Giuseppe mi fa: “Scusa, zio Aurélien… Posso chiederti una cosa?”

“Dimmi. Basta che non sia una fotografia.”

“No. Volevo chiederti se potevi essere mio zio, per davvero…”

“E perché? Non hai già abbastanza zii? Cioè, io ti autorizzo a chiamarmi zio, ma solo per un fattore di età. Ma perché dovrei diventare tuo zio per davvero?”

“Domani sera ci stanno i colloqui a scuola. Ecco, ci vorrei andare con te perché sei un personaggio…”

“Addirittura… Dimmi un po’… Non è che hai combinato qualche cavolata?”

“No… è che tu hai una personalità che può contrastare i professori, quindi ho pensato a te.”

“Giusé, ce li hai i soldi per pagare l’attore?”

“Ti fai pagare per essere mio zio.”

“Certo, altrimenti se mi vuoi gratis facciamo come in quel film di Pierino dove io gioco a fare lo zio e tu giochi a fare Pierino. Sai che cosa succede ai colloqui? Che per ogni voto basso arriva il ceffone. Se vuoi che faccia lo zio gratis ti devi accollare il rischio del ceffone. Non vorrai che poi scoprano che io sono tuo zio per finta?”

“Ma a forza il ceffone mi devi dare?”

“Certo. Ho lasciato fieramente la scuola almeno 20 anni fa, e tu non eri nemmeno nato. Ho giurato a me stesso che non ci sarei tornato, soprattutto ai colloqui. Ma visto che mi hai fatto un’offerta e non posso essere pagato, allora voglio darti qualche ceffone. Soprattutto dopo quella storiella di Frosinone… Cioè, io avrei qualche problema a sostenere un nipote che di testa sua ha stravolto la geografia…”

“E come posso pagarti, zio?”

“Beh, visto che sei così figo da piacere a tutte le donne, farai un piacere a tuo zio. Io purtroppo non ho l’età delle tue amiche, ma di qualche tua professoressa sì. Ecco, trovami qualche professoressa single oppure divorziata. L’età non conta. Basta che non sia vicino alla pensione. Ecco, tu me la presenti, e mi aiuti, diciamo, ad avere una storia. Così l’affare conviene a te perché così mi faccio l’avventura con la professoressa, naturalmente con scopo di fidanzamento, e così ti guadagni una bella raccomandazione, visto che il tuo caro zietto poi provvederà alla felicità della tua prof, che nello stesso tempo ti sarà riconoscente e quindi non ti boccerà nella sua materia. Ti piace come affare?”

“Sì, mi sa che c’è qualche professoressa divorziata che ha bisogno di amore. Concludiamo l’affare, zio?”

“Giusé, mettiti al lavoro allora. Ma non vado ai colloqui di domani, bensì a quelli del primo quadrimestre.”

Giuseppe s’è messo al lavoro. Ha cercato di trovare la professoressa adatta a zio Aurélien. Ogni giorno se ne veniva con qualche news, solo che le beccava tutte sposate. Questo gioco è andato avanti per almeno un mese.

“Beh, Giusé, a quanto pare sono tutte occupate.”

“Già. Okay, mi devo rassegnare.”

“Se ti può consolare, ti dico che il gioco mi ha divertito assai. Anzi, hai saputo farmi ridere. E non è semplice farmi ridere.”

“Però è un peccato che tu non sia mio zio.”

“Giusé, a me farebbe piacere avere un nipote come te. Possiamo sempre essere zio e nipote, per quanto mi riguarda. Ma tu, durante l’arco dell’anno scolastico, non devi aver paura dei brutti voti. Hai nove mesi per dimostrare che ti puoi formare. Vivi una situazione difficile. Lavori la sera, fino a notte tarda, e poi la mattina vai a scuola. È massacrante. Lo so. E poi qualche prof fa finta di non capire la situazione. Ma tu devi prenderti il tuo tempo. I conti si fanno alla fine. L’intelligenza ce l’hai, la tenacia pure. Perciò non aver paura dei brutti voti. Alla tua età qualche caduta ti è concessa. Quello che ti deve interessare è arrivare all’obiettivo finale, ossia il diploma. Quindi non arrabbiarti se qualche professore ti riprende perché non hai studiato. Non è a loro che devi dimostrare qualcosa. Tu devi soltanto pensare a costruire te stesso, e se il diploma ha un anno di ritardo non è così grave come tu puoi pensare.”

“Zio, ti voglio bene.”

Giuseppe mi voleva come zio da un po’ di tempo. C’è la sua parte di ragazzo che ne ha bisogno. Una figura che possa pungolarlo come si deve, ma nello stesso tempo che gli dia la fiducia necessaria. Lo so che non posso essere suo padre, ma nemmeno suo zio. Però capisco i suoi momenti di solitudine e di sconforto.

Giuseppe resta pur sempre un ragazzo che deve sfogare le sue emozioni. Mi trattengo quasi ogni notte per fargli capire che deve tenere duro e che lo deve fare senza prendersi in giro.

Oggi, molti ragazzi vivono un mondo difficile. Gli danno solo la fretta di portare a termine un programma scolastico, a discapito delle emozioni. Solo fretta e basta.

Giuseppe cammina con me nella notte. Si confida il giusto. Cerco ogni sera di sdrammatizzargli la questione scuola, di fargliela vedere sotto un’altra prospettiva. La scuola non è un obbligo, ma un rifugio dove poter cogliere l’occasione di essere migliore. E poi non bisogna rimproverarsi di un 4 o un 5.

“Giuseppe, tu devi imparare a fare la differenza, perché è nel saper fare la differenza che dimostrerai di essere qualcuno. Perciò cerca solo di fare del tuo meglio.”

“Ti voglio bene, zio.”

Preferisco dargli una pacca sulla spalla, per fargli sentire la mia presenza, per fargli capire che faccio il tifo per lui.

Giuseppe, stai andando bene, più che bene.

Il sorriso di un Uomo

Dopo tante insistenze, il giorno del servizio fotografico è arrivato. Giuseppe, nei mesi, aveva dimostrato di meritarselo. Gli avevo fatto capire che non facevo fotografia giusto per farla, ma che volevo fossero momenti speciali. Per me la fotografia non è solo un lavoro, ma un momento per raccontare. A Giuseppe gli spiegai bene che io ci tenevo a ritrarre un giovane con la testa sulle spalle, e che non avrei fatto qualcosa di scontato. Magari ci avremmo messo un po’ di più, ma certe foto vanno costruite.

L’unico giorno utile cui si poteva fare la sessione fotografica era il lunedì. Giuseppe andava al lavoro da martedì a domenica, senza contare che poi la mattina per via della scuola. L’unico giorno utile era il lunedì. E la regola principale era non darsi fretta. Gli diedi un orario dalle 17 in poi, senza farsi grossi pensieri, e solo se si sentiva pronto e integro. L’obiettivo era divertirsi.

Da quando iniziò la primavera, restai a casa il lunedì pomeriggio ad aspettare un suo segnale, che arrivò.

Una telefonata.

“Zio Aurélien, sono al CRAL. Ci troviamo lì.”

“Dove ti trovi?”

“Volevo dire che mi trovo al Parco degli Oleandri. Scendi e porti la macchina fotografica?”

“Certo. Aspettami. Mi servono dieci minuti.”

“Non ci mettere assai.”

Giusto il tempo di vestirmi, di sistemare la macchina, e scendere.

È una buona giornata di sole, un po’ troppo nuvolosa.

Giuseppe mi aspetta al cancello del parco.

“Giusé, hai voglia di bere qualcosa? Andiamo al bar prima.”

“No, iniziamo subito.”

“Ti avverto. Sono io a fare le foto, quindi faccio da regista. Tu farai quello che ti dico.”

“Ma io non sono un attore…”

“Mica devi recitare. Oggi sarai un modello per me.”

“Le facciamo a colori?”

“No, le facciamo in bianco e nero.”

“Ennò… Io a colori vengo più figo…”

“Ma in bianco e nero sei più bello. Ti fidi di me, Giusé?”

“Sì, zio… ma le foto in bianco e nero…”

“Sai cos’è? Ti avevo detto che ti avrei fatto delle foto, ma che le avrei fatte artistiche. Il sole va e viene, e le nuvole oggi sono pesantucce. Un effetto colore sarebbe un po’ proibitivo, soprattutto perché oggi abbiamo deciso di muoversi per la città. Il problema è che tu a colori esci bene, ma la città non tanto. Oppure c’è un’altra soluzione: rimandiamo di una settimana e si spera che lunedì prossimo ci sia un sole che spacca le pietre.”

“No, le facciamo lo stesso. È un anno che aspetto questo momento.”

“Un anno? Così poco?”

“Sei tremendo.”

“Già. Lo so.”

Il servizio fotografico inizia.

“Allora, Giusé, mettiti là sopra. Non toglierti gli occhiali, e cerca di essere naturale. Non fare sorrisi forzati. Devi essere come sei e basta. Sorridi quando vuoi, ma non sorridere per forza. Più naturale sei, più la foto riesce.”

Prima foto okay. Scatti tre o quattro.

Seconda foto.

“Adesso mettiti di profilo, ma non sorridere e togliti gli occhiali. Cerca di essere sereno. Tranquillo. E non pensare a quello che vedi.”

Altri quattro click.

Via alla terza foto.

“Cambiamo postazione. Adesso ti metti lateralmente al graffiti del gattone. E qui ti metti gli occhiali da sole.”

“Ma questa è una foto per bimbi.”

“No, è una foto umoristica. Giusé, ricordati che sono io l’artista e voglio divertirmi. Questa foto, se riesce, è fantastica. E poi ricorda che alle donne piacciono gli uomini che sanno ridere di loro stessi.”

“Va bene. Mi hai convinto.”

Click, click e ancora click.

“Ok, spostiamoci dal parco. Andiamo in centro. Faremo una serie di foto urbane.”

“Che cosa?”

“Il tempo si è leggermente oscurato. Volevo farle vicino al mare, però non uscirebbero interessanti. Andiamo a Piazza Pitagora. Lì troveremo qualcosa.”

Usciamo dal parco.

“Giusé, tutto a posto?”

“Sì…”

“Sicuro?”

“Sì…”

“Va bene… Poi magari me lo dici…”

Una scala. Una piccola scorciatoia per arrivare in poco tempo a Piazza Pitagora.

“Stop.”

“Che devo fare, zio?”

“Ora ti trovi un punto d’appoggio e guardi verso di là, con lo sguardo fiero. E guai a te se non vedo una bella faccia… Dimmi quando sei pronto?”

Giuseppe entra nella parte. Ma guarda un po’ che bello sguardo fiero, e un sorriso non forzato. Bravo. Click! Click!

“Adesso dove andiamo, zio?”

“In piazza, ma il tempo non mi convince.”

“Quand’è che me la fai a colori?”

“Un giorno, caro Giuseppe, ti insegnerò personalmente che l’occhio dell’artista non va disturbato minimamente. Se ancora me lo chiedi, ti lascio a Piazza Pitagora e me ne vado a casa.”

“Ennò… Era giusto per chiedere…”

Arriviamo a Piazza Pitagora. Il chiosco dell’edicola chiusa.

“Giusé, ora ti metti lì. Fai muovere la fantasia. Guarda verso l’alto magari, e fai un’espressione come se tu fossi imbambolato davanti ad una bella ragazza.”

“Ma là sopra ragazze non ce ne stanno.”

“Allora pensa ad una bella ragazza. Ti ricordo che sei tu che vuoi fare da modello.”

Click! Click! Click!

“Zio, io ho qualche dubbio su questa foto.”

“Sì? Io no. Continuiamo.”

Via Mario Nicoletta. Quasi all’altezza del Palazzo della Provincia.

“Giusé, adesso mettiti lì in piedi. Poggiati al muro. E stai naturale. Qua puoi fare il figo. Ecco, questa è la classica posa del modello. Fai il figo, ma non forzare troppo. Espressione naturale, fiera, serena.”

“Zio, ma qua passano le persone… Ecco, un po’ mi vergogno…”

“Io no. Gli altri possono dire quello che vogliono. A me invece interessa molto che tu abbia un aspetto sereno. Ecco, bravo, così…”

Click! Click!

“E adesso?”

“Fammi pensare, Giusé. Voglio continuare a usare sfondi urbani. Seguimi. Andiamo verso la banca Carime.”

“Dove?”

“Ho un’idea.”

Arriviamo lì, infilandoci in una traversa.

“Giusé, adesso mettiti di profilo. Ti faccio un primo piano, però qua ti voglio riflessivo. Non sorridere.”

La foto è perfetta. Il muro è scuro e farà da cornice. Poi lo sguardo riflessivo, un’espressione seria, la foto di un giovane che fa vedere uno sguardo sincero. Giusé, esce una gran bella foto.

Click! Click! Click!

“Zio, francamente non sapevo che il servizio lo avremmo fatto camminando.”

“Giusé, la vita del fotografo è soprattutto questa. Muoversi. Lo so che avevi pensato ad una gita, ma non è così. L’arte è un viaggio, ma è un viaggio dove bisogna applicarsi. Se sei stanco ci fermiamo… Anzi, sai che ti dico? Facciamo una foto su una panchina, e poi per oggi finiamo.”

“E dove la trovi una panchina? Ah, sì, in quella piazza dove c’è la sagoma del bersagliere.”

“No, là ci sono tre bidoni della spazzatura. E non ti faccio una foto in mezzo alla spazzatura. Adesso andiamo al giardino. C’è una bella panchina, ci sono le piante, e là sì che faccio una foto ad un bel giovane.”

“Mi hai fatto un complimento, zio.”

“Ancora la foto non l’ho fatta. Comunque, diciamo che fin adesso non mi hai fatto gridare. Quindi il modello lo puoi fare.”

“Ti posso fare una domanda, zio?”

“Dimmi.”

“Ma dove si trova questa panchina?”

“Ti sto portando in un posto speciale. Sappi che lì ci ho girato due corti.”

“Quelli con il tipo con la maschera bianca?”

“Già. Ma si tratta di un giardino gestito da un mio caro amico, Antonio. Lui vende piante, alberi, fiori. Ma è soprattutto un parco, anche se non sembra, e forse per questo è magico. Comunque lì c’è la panchina che mi serve.”

Arriviamo al parco nascosto, che poi nascosto non è. In realtà è la gente che non riesce a vederlo, o forse non vuole vederlo. Non l’ho mai saputo il perché, e forse è meglio così. Lascia intatta la magia.

Giuseppe entra. Gli indico la panchina.

“Adesso siediti, Giusé. Stai seduto tranquillo.”

“E che faccia devo fare?”

“Mah, fai la faccia di chi aspetta una bella ragazza.”

“Ma io non ce l’ho la ragazza. Non so aspettare una ragazza.”

“Fai finta di aspettarla. Giusé, io voglio da te la naturalezza del viso. Non voglio sorrisi forzati. Voglio che tu sia semplicemente sincero. Se facessimo una pubblicità, allora ti avrei dato ragione. Sorridiamo a più non posso. Qui sto fotografando Giuseppe e basta, e chi vedrà queste foto dovrà vedere Giuseppe e basta. Intesi? Stai sciolto, stai un po’ riflessivo se ti va. Immagina di aspettare una belle ragazza, e fai finta che io non ci sono. Tanto ci mettiamo al massimo una trentina di secondi.”

Click! Click! Click!

Bene, foto fatta.

“Vieni, Giusé. Ti presento il signor Antonio.”

“Ma lo conosco già.”

“L’hai conosciuto come cameriere e lui era cliente. Adesso vi presentate ufficialmente. Lui gentilmente ci ha fatto usare la panchina al parco, lo ringraziamo, stiamo qui una decina di minuti, giusto per rompere il ghiaccio, così mi riposo un po’.”

“E io che faccio?”

“Beh, ti ho portato sul set dei miei corti Indifference e La Differenza. Puoi sempre farmi domande sul cosa mi ha spinto a fare queste cose. Oppure puoi fare domande sul giardino. Credimi, Giusé, una pausa ci farà bene. E poi il sole sta finendo la sua lucina, quindi la sera sta per arrivare.”

Entriamo nel chiosco, dove faccio installare Giuseppe su una poltrona. Di nascosto gli faccio un paio di scatti.

Antonio lo accoglie per bene, lo distrae come voglio io. E finalmente esce una foto bella, ma per essere sicuro dovrò vederla al computer. Sulla poltrona, che gli faccio credere che è quella da regista, Giuseppe si sente un po’ re. Getta un sorriso sincero, vero, puro.

Gli raccontiamo aneddoti del cortometraggio Indifference. Gli racconto di com’è stato difficile realizzarlo, di com’è stato difficile crederci, e di come alla fine sia stato completato e presentato, nonostante qualche parere discordante.

Antonio poi racconta degli aneddoti su di me. Mi lascio prendere in giro, ma perché così il momento diventa vero, bello da ricordare.

Nel frattempo, attraverso lo schermo della mia Canon, guardo le foto una ad una, giusto un’idea su quello che riuscirò ad estrapolare. Devo ammettere che Giuseppe è stato molto bravo.

La conversazione finisce.

Così come la sessione fotografica.

Diamo l’arrivederci ad Antonio.

Giuseppe insiste ad andare al bar per un caffè. Vuole offrirmi a tutti i costi un caffè.

“Giusé, io me lo prendo il caffè, ma solo perché insisti.”

“E pago io, zio.”

“Guarda che non è necessario.”

“No, insisto. Tu ti sei preso un pomeriggio libero per me. Ti sei impegnato a farmi quelle foto. Mi hai fatto sentire a mio agio. Mi sono veramente divertito. Poi stasera ti metti al computer e ci lavori. Almeno offrirti un caffè è il minimo.”

“Okay, se proprio insisti.”

Non posso dirgli di no.

Andiamo al Bar Noce, in Via Roma. È Giuseppe a scegliere il bar.

Al bancone, con decisione, si rivolge al banconista e gli dice: “Un caffè per me e uno per il mio amico fotografo.”

Beviamo il caffè.

Poi usciamo dal bar.

“Beh, Giusé, a quanto pare la sessione è finita.”

“La prossima volta facciamo le foto davanti al mare.”

“Okay.”

“Sì, e le facciamo anche con una modella.”

“Beh, quello è più complicato.”

“Posso sempre invitare qualche mia amica.”

“Senti. Io vado di tappa in tappa. Vediamo com’è uscita questa sessione. La pubblichiamo. E poi la prossima sessione ce la programmiamo con calma, impegni permettendo.”

“Okay, zio. Ci vediamo. Passi domani sera al bar?”

“Sì. Ci vediamo domani sera.”

Giuseppe si allontana, mentre io mi dirigo verso casa.

Arrivato, accendo subito il PC e scarico le foto. Le guardo una ad una. Ma l’ultima, quella sulla poltrona, non la pubblicherò. Non ancora. È una foto speciale. Per carità, caro Giuseppe, te la darò. Ma voglio che sia una sorpresa. In questa foto c’è molto di te, tanto di te. Questa foto è preziosa. Non solo c’è finalmente un sorriso vero, sincero, oltre che uno sguardo sereno. Io qui ci vedo il sorriso di un Uomo. Il sorriso di un Piccolo Grande Uomo.

Quella camminata nella notte…

Durante la primavera 2017, Giuseppe mi chiede spesso e volentieri di stare con lui dopo il lavoro. Non che la cosa mi dia fastidio. Mi secca aspettare che finisca le pulizie. Gli garantisco la mia presenza dal martedì al giovedì, ma nel weekend no.

La verità è che Giuseppe rientra a casa da solo nella notte, e si secca di fare parte del tragitto da solo. Accetta comunque il compromesso.

Quindi, ecco che per un po’ mi faccio trovare pronto. Lui non chiede tanto. Un po’ di compagnia mentre si nutre di un panino e si beve una birretta dopo il lavoro. Nulla più.

Per un lavoratore è normale avere un po’ di relax, e naturalmente preferirebbe passarlo con gli amici. Il problema è che la maggior parte dei suoi amici dorme a notte fonda. Non sono molti quelli della sua età che la mattina vanno a scuola e poi si mettono a lavorare fino alle due e mezzo di notte (sempre che non si allunghi la nottata). E poi, anche se simpatizzi con i colleghi, non è la stessa cosa che passare il tempo con gli amici.

In questi attimi di notte, mi accorgo che Giuseppe è cambiato: più riflessivo, più maturo, più uomo. Sembra solo ieri quando l’ho visto ragazzo. Il tempo passa in fretta. La verità è che ogni giorno si cambia, si cresce, si muta. Giuseppe in quasi due anni che lo conosco ha dimostrato di tenere duro, di avere una pazienza che pochissimi hanno, e soprattutto di avere una dignità.

Nel dove ha saputo dire la sua con tanta generosità.

suo sguardo finalmente riesco a scorgere maggiore tranquillità, maggior voglia di vivere, maggior voglia di camminare in una strada obbligata Mangia il suo panino, ma è pronto a condividerlo. Eppure ha lavorato per almeno otto ore, e sarebbe comprensibile che se lo mangiasse tutto senza rivolgersi a nessuno. Ma passa un conoscente, un amico… ed eccolo lì che ti dice: “Ne vuoi un po’?”

Poi in una notte fresca e stellata, esattamente nei primi giorni di primavera che sono ancora più freddi, Giuseppe mi fa una proposta: “Zio, ho voglia di camminare un po’. Vieni con me? Ci facciamo un giro di Viale Margherita.”

“Giusé, sei sicuro? Io non ho problemi. Cioè, dopo tutto questo lavoro…”

“No, oggi non c’è stato un grosso lavoro. Lo faccio solo per sgranchirmi un po’.”

“OK. Non ti dico nulla. Volevo solo rassicurarmi che tu te la sentivi.”

Ha inizio la nostra passeggiata.

Non camminiamo con fretta. Calmi. Come se dovessimo pensare solo a goderci questa notte fresca.

“Dimmi, Giusé… C’è qualcosa che mi devi confessare?”

“No, zio. In verità sì. Ho iniziato a vedere qualcuno, oddio è piuttosto una donna. Mi piace un sacco.”